友達以上恋人未満。会社のみんなとシモンの誕生日パーティをする話です。友人たちと楽しく気兼ねなく過ごす誕生日パーティを味わって欲しい!! がコンセプト。 時系列の設定およびネタバレ要素はありません。

シモンの誕生日を来週に控えた今日。

彼が帰宅したらしき物音を確認して、私は隣に住むシモンの部屋を訪ねる。

「こんばんは。シモン。おかえりなさい」

「やあ、こんばんは」

出迎えてくれたシモンは穏やかな笑みを浮かべ、挨拶を返してくれた。

「こんな夜遅くにどうしたんだい? 君がこんな時間に訪ねてくるなんて。僕にどんな用事?」

口調こそいつもと変わらないけれど、声音には若干の戸惑いが滲んでいるような気がする。私は、彼の真っすぐな視線をごまかすために喉を鳴らし口を開いた。

「今日は、これをシモンに渡しにきたの」

言いながら私は手に持っていた封書をシモンへと差し出す。

「これは?」

封書を受け取りながら、シモンは戸惑いの声音の色をさらに強めた。

「招待状だよ。シモンの誕生日パーティの」

「招待状?」

「あれ? 誕生日は来週であってるよね?」

彼の怪訝な表情に、誕生日を間違えたのかもしれないと不安になり問いかけると「あっているよ」と穏やかに言葉を返される。

(よかった……)

その返事にほっとした私を見て、シモンが微笑んだ。

「これをくれるということは、僕の誕生日を君は一緒に過ごしてくれるのかな?」

「うん。そのつもり」

躊躇なくうなずくと、シモンは口角をさらにあげ、頬をゆるめる。

「君が僕の誕生日を当たり前のように一緒に過ごそうとしてくれる──とても嬉しいよ。もちろん招待の答えはYES、だよ」

「本当!? よかった……来週だから予定入っていてもおかしくないし、少し不安だったんだ」

無意識に感じていた緊張が解けたのか、口角がゆるんでしまった。

そんな私を見て、シモンも笑みを愉快そうなものへと変える。

「でも、二人で過ごす誕生日パーティに招待状まで用意するなんて、少し大仰だね?」

「えっ?」

「…………え?」

二人で過ごす誕生日パーティ……。

その言葉を耳にした瞬間に私は固まってしまったのだった──。

話は当日の昼までさかのぼる。

私はシモンに贈る誕生日プレゼントを空き時間にオフィスのネットで探していた。その時、作業をひと段落させたユイが、私の傍へと足を運んでくる。

「社長~。頼まれた書類、精査しておきましたよ~」

「ありがとう。確認するね」

「それで、社長はいま、何を 一生懸命に見てるんです?」

言いながらユイは私の隣の空いている椅子に腰かけ、私のパソコンモニターを横から軽くのぞき込む。

「男の人への誕生日プレゼント? ええええ、社長。そういうの、今まで全然みたことなさそうだったのに! あげちゃう感じの人いるんですか!?」

「ちょっと、ユイ。声が大きい!」

決して大きいとはいえないオフィス全体にユイの声が思った以上に響き、周りのスタッフたちも興味深げに私のそばへとやってきた。

「ちょっと、みんな暇なの!?」

「いや~暇じゃないけど、面白い話をしてたから気になって」

「それで、相手は誰なのかしら?」

カンヤやクミ、アンナさんまでも、楽しそうな表情を浮かべこちらに足を運んでくる。

「もう、そういうのじゃないって言ってるでしょう?」

(そう、まだ私たちはそんな関係じゃない)

今の私たちの関係性には、確かな言葉も形もない。

それでも、彼の特別な日に何か贈り物ができればいいなと思う程度には、私たちは他人ではなかったし、シモンも私に対して何かしらの特別な気持ちをもってくれている気配は感じていた。

「じゃあ、早く”そういうの”になればいいじゃないですか~。で、プレゼントする相手は?」

「……シモンだよ」

興味津々としたみんなの圧にあっさり負け、シモンの名前を口にしてしまう。けれど、その名前は思った以上にみんなに響かなかったようで……。

「何だ、意外性ないな~」

「本当。そうだとは思っていましたけど、やっぱりって感じですね~」

「ちょっと、聞いておいてそのセリフはないんじゃないの、カンヤ、クミ!」

二人の言葉に軽く抗議すると、アンナさんが間をとりなしてくれる。

「私は、彼と社長はお似合いだと思いますよ。私たちもお世話になっていますし、とても優しくて良い方だと思います」

「うん……」

「それで社長。選んだプレゼントを渡して終わりにするんですか?」

「ん? もちろんそうだよ?」

アンナさんの言葉の意図が掴めず首をかしげると、ユイが言葉を引継ぎ、両手を勢いよく上げた。

「えーっ。そんなに簡単に終わらせるなんてもったいない! せっかくの誕生日なんだから、ぱーっと祝いましょうよ!」

「お。ナイスアイディア。うちの会社もシモン教授のおかげで延命したしな。みんなで祝うのもありだよな」

ユイの言葉に、カンヤも楽しそうに身を乗り出す。

「えっと、シモン教授の誕生日は来週ですよね。私、いいお店を抑えておきます!」

「み、みんな……?」

「飾り付けも通販で見繕わないと。来週まで忙しくなりますね~」

全員、嬉々としてシモンの誕生日パーティの計画で盛り上がっている。そしてただ一人、状況についていけない私だけだった。

「みんなのやる気に火を注ぎましたね、社長。社長はシモン教授を招待しておいてください。パーティの準備は彼らが率先してやりますから」

「あ、あの、みんな。勝手に予定を決めないで~~っ!!!」

私の心の叫びは誰にも届くことがなく、つつがなくパーティーの手配は進んでいき──。

「……というわけなの」

「つまり、僕への誕生日プレゼントを選んでいたところを見つかって、全員で僕の誕生日を祝おうという話になったんだね」

「うん」

シモンの状況を要約した言葉に、私はため息とともにうなずき返した。

「何だかちょっと大げさな話になっちゃった。シモンは誕生日を世間に公表してなかったのに、ごめんね」

「構わないよ。世間に公表していないだけで、君や君の仲間に知られる範囲では僕は気にしない。それに、どんな形でも君と過ごせるということが、僕には嬉しいことだからね」

「そ、そうなんだ……」

相変わらずストレートに言葉を伝えてくれるシモンの言葉に、頬が熱くなるのが自分でもすぐにわかる。

「じゃ、じゃあ。そういうわけで、またね!」

赤くなっているだろう頬を見られることが恥ずかしくて、私はその言葉で会話を切り上げ逃げる用に部屋へと戻った。そして自分の部屋に戻ったあと、改めてため息を吐く。

(これで、いいんだよね)

私が本気でみんなでパーティをすることを嫌がれば、ちゃんとわかってくれる。

だから、二人だけで静かに過ごすんじゃなく、みんなとシモンの誕生日を祝うことに決めたのは、最終的に私の意思なんだ。

(当日は、楽しく過ごせますように──)

そう祈りながら、日々はあっという間に過ぎ──。

そして誕生日当日を迎えた。

会場はカンヤが予約した市内のレストランの個室。みんなで協力して、バルーンやガーラントのほか、ハニカムボールや壁に飾られていて、部屋の雰囲気を盛り上げていた。

「思ったより豪勢な飾り付けになったね」

「誕生日パーティなんだから、このくらい派手でいいと思いますよ~」

仕上がった部屋を見た私の感想に、セッティングを担当したユイが満足気にうなずいた。

薄紫色を基調とした部屋の雰囲気は、成人男性の誕生日パーティとして、派手さを残しつつも品良くまとめられている。

「ユイに頼んでよかったよ。私だとセンスがないし……」

「社長がテーマを決めてくれたからですよ。おかげでこの部屋、シモン教授のイメージにぴったりじゃないですか!」

ユイのくったくのない表情とその言葉に嘘はなさそうで、私も自然とあたたかな気持ちになって「うん」とだけ答えた。

その時、スマートフォンから着信を知らせる音が鳴る。

「……あ、シモンから連絡きたよ。こっちに着いたって」

「じゃあ、早速みんなで出迎えましょー。みんなも準備はいい?」

そうして、予定通りの時間に、誕生日パーティが始まった──。

みんなは、シモンとの歓談や交流を楽しんでいて、彼自身もいつもの穏やかな笑顔で過ごしていた。その様子が本当に楽しんでいるように見えたのは、私の希望なのかもしれない。

そうして時間はあっという間に過ぎゆきパーティもつつがなく終わり、同じマンションの私とシモンは肩を並べ帰ることにした。

「今日は楽しかったね!」

「うん、そうだね。僕も楽しく過ごしたよ」

家路への道のりを辿りながら、私たちは今日の思い出話で盛り上がっていた。

「シモンが楽しんでくれてよかったよ。……本当はちょっと不安だったんだ」

「不安? どうして?」

優しい笑みを浮かべながらシモンは、横を歩く私の手の甲に硬い指先でやわらかく軽く触れ、そのまま覆うように私の手を握りしめた。

(わあ……)

予想外のぬくもりに胸が高鳴り、シモンを見上げる。

けれど彼は当たり前のように微笑むから、私も何も言えなくて。でも、ちょっとでも高まっているこの気持ちが伝わるように、その手を握り返した。

「あのね……。シモンは二人で過ごす誕生日のほうが好きなのかもしれないなって思って」

彼は大勢で遊ぶよりも、私と二人で静かに過ごすことを好んでるって思う。

「そうだね。君が思う僕はそう思うかもしれない。でも君は、あえて大勢で過ごすことを選んだんだね。それは何故?」

シモンの口調は決して問いただすようなものじゃなく、純粋に不思議に思っている様子だ。

(どういえば、シモンに伝わるのかな)

どんな言葉でも頭のいいシモンはきっと私の意図をわかってくれる。でも、それに甘えるだけじゃなく、自分の気持ちをはっきりと伝えたくて、私は言葉を選びながら答えることにした。

「二人で過ごすことは、きっと来年でも再来年でもできるけど、気兼ねない人たちと集まって楽しくお祝いするっていうのは……たぶん、今回だけじゃないかなって思ってはいるの」

「………………」

私の言葉にシモンはほんの少し目を見開き、繋がれている手に一瞬だけ力が入る。今回だけ、と区切った意味がすぐさま伝わったのかもしれない。

(きっと今のあいまいな関係が崩れるまでもう少し。崩れたらきっとこれからのイベントは、二人きりで過ごすことになるんだと思う)

「シモンにみんなで騒ぐような賑やかな誕生日の楽しさも、知ってもらえたらいいなって思ったの」

私は目を閉じて、昔のことを思い出す。自分の誕生日、誰かの誕生日。

それらをみんなでお祝いした思い出はとても楽しくて、すぐに思い出せるほど記憶に強く残っていた。その思い出話とともに考えを語ると、シモンは納得したようにうなずく。

「なるほど。確かに僕は、自分からたくさんの知り合いと賑やかな誕生日を過ごそうなんて提案はしないだろうね」

「でしょう? だから気持ちの押し付けだけど……私の楽しかった思い出のことをシモンに知ってもらいたかったの。そしてそれを、シモンにも楽しいって思ってもらいたかったんだ」

シモンは私の言葉に軽くうなずき、握っている手にほんの少しだけ力を籠める。

「君が楽しいと思ったことを僕に教えてくれてありがとう。僕が知らない君のことをまた新しく知ることができたよ」

そんな話をしていたところ、気づけばマンションに到着していた。

(あっ、誕生日プレゼント渡さなきゃ……!)

みんなに見られるのが恥ずかしくて自宅においてきたプレゼントのことを思い出す。

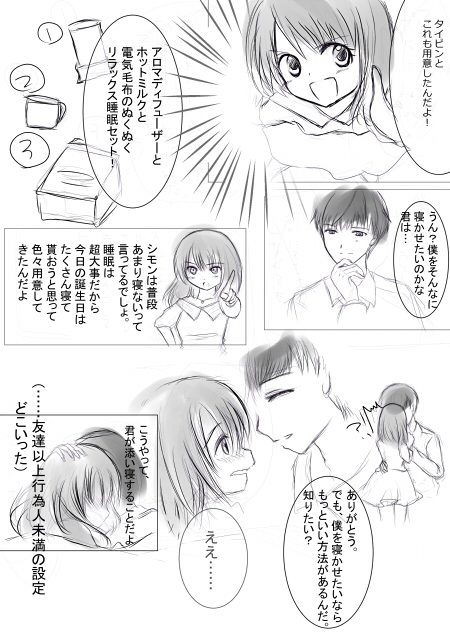

「シモン。最後に、ちょっと私の部屋へ寄ってくれない? 誕生日プレゼントを渡したいの」

「今日は楽しい一日だったのに、プレゼントももらえるのか。僕にとって最高に素敵な一日だね」

シモンが両方を楽しいと思ってくれたそのことが嬉しくなる。

その気持ちをかみしめ、部屋に取りに戻ったのち彼に渡したのは、蝶のモチーフをしたスワロフスキーがあしらわれたネクタイピンだった。

「これは……?」

「ネクタイピンだよ。ちょっと派手だけど、シモンに似合いそうって思って。どうかな」

(でも、派手すぎたかな……?)

少し心配になる私を気にする様子もなくシモンはネクタイピンを手に取り、光に透かす。ピンに取り付けられた蝶のアイリス色の薄い翅が幾層にも煌き、艶やかな輝きをはなっていた。

「ありがとう、嬉しいよ」

シモンはいったん言葉を切り、少し思案気な表情を見せる。そして、少しだけ首をかしげ、あまさを湛えた瞳で私を見据えた。

「ところで、この蝶は君のことでずっと僕のそばにいてくれるという暗示かな?」

「そこまで考えていたわけじゃないけど、でもそばにいられたらいいなって思っているよ」

私への愛おしさを隠さない彼の表情と声音に、胸のたかまりが抑えきれないほどに甘く疼くけれど、そのことを知られるのが恥ずかしくて、私は言葉を平静に返そうと声のトーンを下げた。

「ああ、そうだね」

声のトーンを変えた意図に気付いたのか、私の返事にシモンは曖昧な言葉でうなずいた。そして、タイピンを身に着け、私を見る。

「僕はこのネクタイピンをずっと身に着けることで、どんな時でも君は僕のそばにいると思うようにするよ。いいかな?」

「……うん」

その言葉に合わせて彼が蝶を優しくなぞる姿を見て、まるで私自身の稜線があまやかに彼に撫でられている錯覚を起こし、顔が真っ赤になってしまう。

そしてネクタイピンの蝶もきらびやかに光ることで、シモンへの気持ちに応えているような、そんな錯覚すら、起こしていた──。

パラレルおまけのおはなし。